近年、生成AI(Generative AI)とAIエージェントという用語がAI分野で注目を集めています。ChatGPTなどの生成AIが注目を浴びる一方で、自律的にタスクをこなすAIエージェントにも関心が高まっています。しかし、「そもそも両者は何が違うのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では両者の定義や特徴、違いを解説し、それぞれの活用サービス事例も紹介します。

生成AIとは

生成AIとは、ユーザーからの指示や質問(プロンプト)に応じてオリジナルのコンテンツ(文章・画像・動画・音声など)を作り出すAI技術です。大量のデータからパターンを学習した大規模言語モデル(LLM)などにより、人間が作成したような文章の回答や高品質な画像を生成できます。

従来のAIがデータ分析や予測を主な役割としていたのに対し、生成AIはテキストや画像の自動生成といったコンテンツ作成に特化しています。例えばOpenAI社のChatGPTは、ユーザーの入力に応じて質問への解答やアドバイスを生成でき、複雑な問いにも対応します。

AIエージェントとは

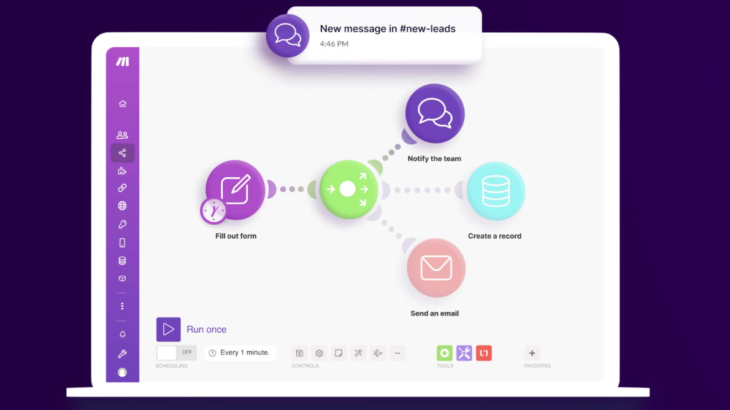

AIエージェントとは、ユーザーに代わって目標達成のために自律的に行動するAIシステムを指します。ユーザーが設定したゴールに向けて、必要な情報を自ら収集・分析し、最適なタスクを判断・実行するのが特徴です。単なるチャットでの応答に留まらず、状況に応じて行動を選択し複数の工程にまたがる処理を継続的に行います。言い換えれば、人間の手を煩わせずに「代理」として業務を遂行できる高度なAIの形態です。

生成AIとAIエージェントの違い

では、生成AIとAIエージェントの間には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。大きなポイントは「自律性」と「役割」の違いです。生成AIがユーザーの入力に対して新しいコンテンツを受動的に生成するのに対し、AIエージェントは設定された目標に向かって必要なタスクを能動的に遂行する点が異なります。

また、扱うタスク範囲にも違いがあります。生成AIは単発のコンテンツ生成や補助的な作業に向いており、文章生成やデザイン提案などスポット的な用途で活用されます。一方、AIエージェントは複雑な業務プロセスの自動実行を得意としており、営業支援やカスタマーサービスなど複数ステップにまたがるタスクを一貫してこなします。

また導入面では、生成AIはシンプルに使い始められるサービスが多いのに対し、AIエージェントの導入には目的の設計や業務フローの整理、ツール連携など十分な準備が欠かせず、コストも高くなります。

生成AIを活用したサービスの例

ここでは生成AI技術を活用した代表的なサービスやツールをいくつか紹介します。生成AIは幅広い分野で活用されており、その代表例として以下のようなものがあります。

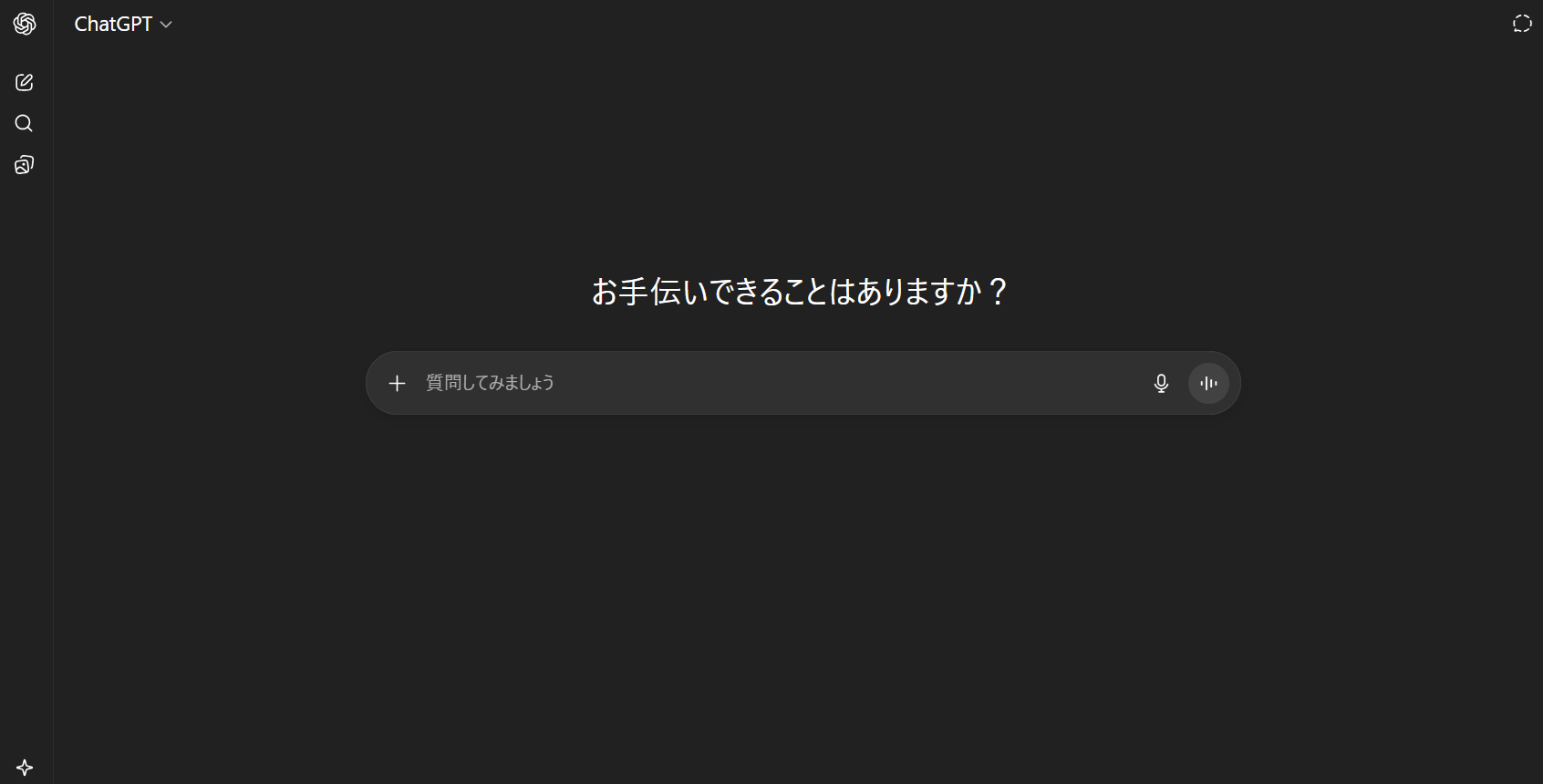

ChatGPT(チャットGPT)

OpenAI社が提供する対話型AIサービスです。ユーザーの入力テキストに対し、人間らしい文章で回答を生成します。(GoogleのBardなど他社の対話型AIサービスも同様です。)質問応答や文章の要約、アイデア出しなど幅広く活用されており、生成AIブームの火付け役とも言える存在です。

https://chatgpt.com/

Midjourney(ミッドジャーニー)

テキストから高品質な画像を生成できるサービスです。ユーザーが入力したプロンプト(例えば「夕焼けの海辺に立つ猫のイラスト」)を元に、独自のAIモデルが芸術性の高い画像を作り出します。クリエイターのアイデアスケッチやデザイン制作補助など、画像生成AIの代表例として知られています。

https://www.midjourney.com/home

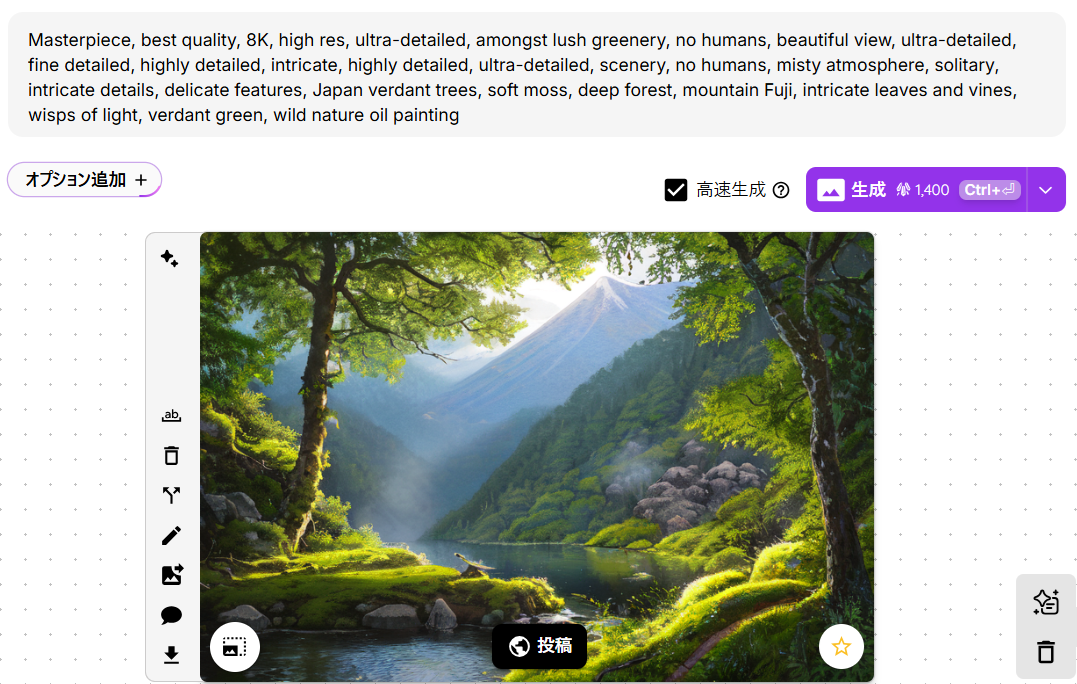

PixAI

アニメ・マンガ風イラスト生成に特化した日本発の生成AIサービスです。テキスト入力だけで簡単に高品質な作品を作成でき、複数モデルやLoRAを使って画風やキャラクターを再現可能。PCやスマホアプリで利用でき、無料クレジット制度やコミュニティ機能も充実。初心者からクリエイターまで幅広く活用されています。

https://pixai.art/

AIエージェントを活用したサービスの例

次に、AIエージェント技術を活用したサービスの例を紹介します。AIエージェントは自律的にタスクを実行できる点を活かして、業務効率化や個人アシスタントとしてのニーズに応えるサービスが現れています。

AutoGPT

オープンソースプロジェクトとして公開されたAIエージェントで、OpenAIのGPT-4モデルを活用しています。ユーザーの指示に基づき、複数のサブタスクを自動的に立案・実行し、結果を評価しながら目標達成に向けて繰り返し動作します。反復的な業務や複雑なタスクの自動化に活用されています。

業務自動化エージェント

企業向けには、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)にAIエージェントの概念を取り入れたソリューションも登場しています。例えば、カスタマーサポートで問い合わせ対応を自動化するといった事例が登場しています。これらは人手不足の解消やサービス品質向上に貢献すると期待されています。

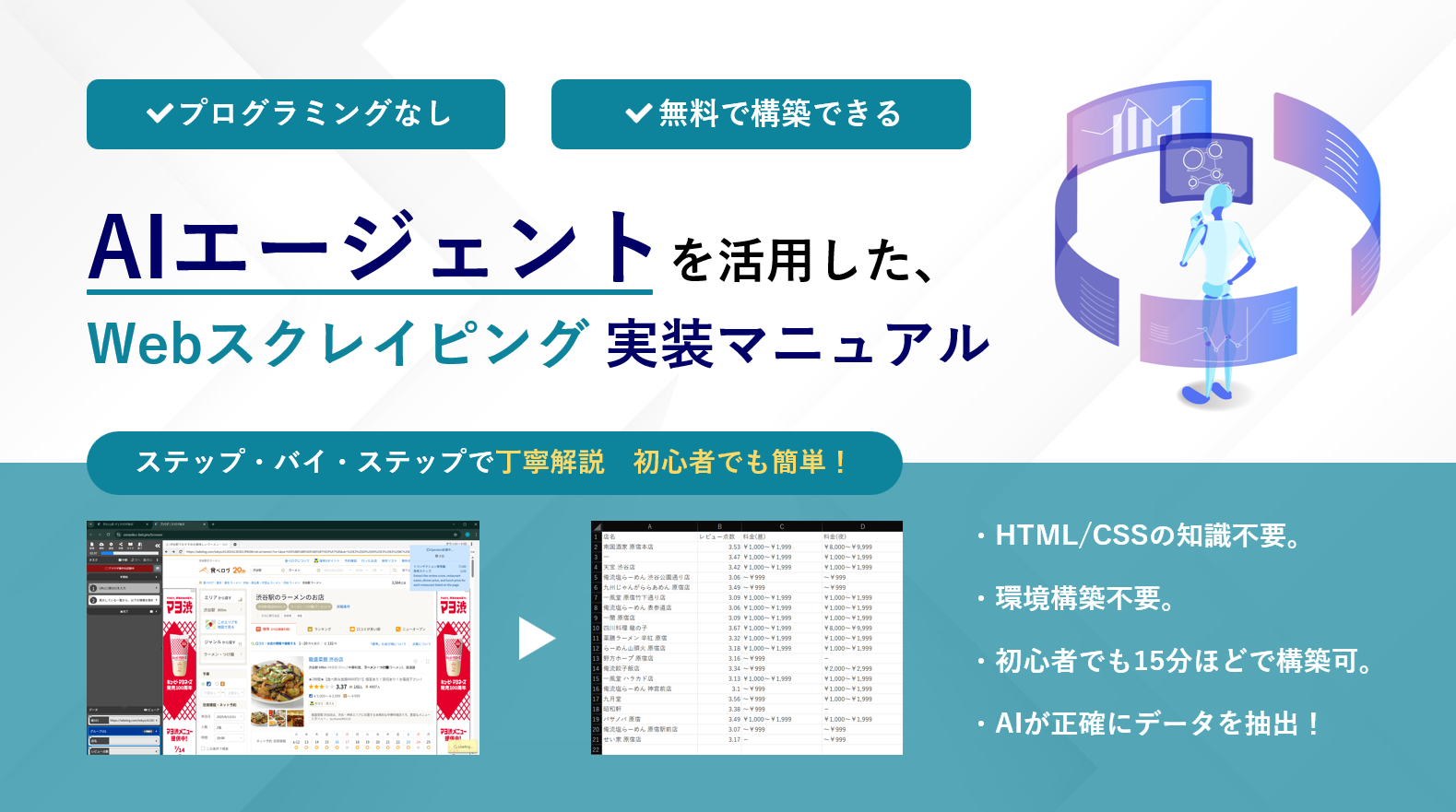

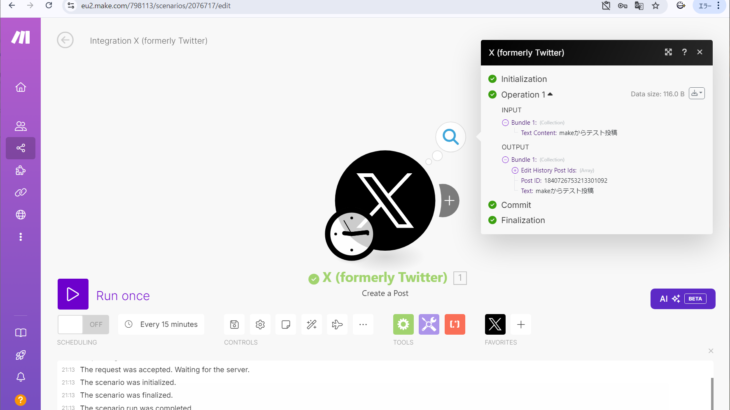

以下のコンテンツは、AIエージェント使用して無料でWebスクレイピングを実施する方法について解説しています。

AIエージェントでWebスクレイピングを実現する方法を解説。無料ツールで初心者でもかんたん構築『作り方&テンプレート配布』

AIエージェントを活用したサービスはまだ新興分野ですが、スマートホームの自動制御や自動運転システム、さらには社内の“デジタル社員”としての業務代行まで、応用範囲が急速に広がっています。

比較表

| 観点 | 生成AI | AIエージェント |

|---|---|---|

| 定義 | プロンプトに基づき、テキスト・画像・音声などのコンテンツを生成するAI(例:LLM、画像生成モデル)。 | 目標達成に向けて計画・判断・実行を自律的に行う「代理」型のAIシステム。 |

| 中核機能 | 回答・要約・文案作成・画像生成などの創作出力。 | タスク分解、外部ツール連携、状態管理、結果検証を伴う継続実行。 |

| 自律性/振る舞い | 基本は反応型(入力→単発出力)。継続タスクは人の指示で進行。 | 能動・自律型(目標→計画→実行→評価を繰り返す)。監督下で長期実行も可能。 |

| 入出力と環境 | 主に自然言語や画像の入出力。外部システム連携はオプション。 | API・RPA・データベース等と接続し、情報収集や操作を自動化。 |

| 代表タスク/用途 | FAQ回答、要約、仕様書ドラフト、コード補完、画像生成、企画案作成など。 | リードリサーチ→リスト化→メール送付、CS一次対応→チケット起票→フォロー、在庫照会→発注などの一連業務。 |

| 実行範囲・スコープ | 単発・短時間の生成が中心。ワークフローは人が設計。 | 複数ステップのワークフローを自律運転。ガードレール下で長時間運用も想定。 |

| 技術背景 | 大規模言語モデル(LLM)、拡散モデルなどの生成モデル。 | エージェントアーキテクチャ(計画・ツール使用・メモリ)、LLMを頭脳として活用。 |

| 導入のハードル | 比較的低い。プロンプト設計やガバナンス設定で早期利用可能。 | 中〜高。業務設計、権限管理、監査ログ、失敗時リカバリ設計が必要。 |

| 適するケース | 資料作成の初稿作り、ナレッジ要約、アイデア創出、定型回答の品質向上。 | 情報収集→判断→実行が連鎖するバックオフィスや営業・CSの一部自動化。 |

| 留意点・リスク | ハルシネーション対策、機密データの取り扱い、著作権・生成物の品質管理。 | 誤動作時の影響範囲が広い。権限・監査・人間の最終承認(HITL)設計が重要。 |

| 代表例 | Chat型アシスタント、要約/翻訳ボット、画像生成(例:文章→画像)。 | 営業リサーチエージェント、CS自動一次対応→起票、在庫監視→自動発注など。 |

まとめ

生成AIとAIエージェントは共にAI技術を活用した仕組みですが、その役割と得意分野は大きく異なります。本記事で解説したように、生成AIはコンテンツの生成に特化しユーザーの指示に応じて応答を返す「創作者」であり、一方のAIエージェントは目標達成のために自律的に行動し続ける「実行者」と言えます。

近年は業務自動化や効率化への期待からAIエージェントの活用も注目されていますが、まずは自社や自身の課題にどちらのアプローチが適しているかを見極めることが重要です。

![AIエージェントを使用してスクレイピングを実現する方法まとめ ~[AI活用術] 初心者でも簡単・無料で構築できる方法~](https://easy-wand.com/wp-content/uploads/2025/08/メインイメージ-150x150.png)

![AIエージェントを使用してスクレイピングを実現する方法まとめ ~[AI活用術] 初心者でも簡単・無料で構築できる方法~](https://easy-wand.com/wp-content/uploads/2025/08/メインイメージ-730x410.png)